通夜式や葬儀・告別式で祭壇に飾られる遺影用のお写真は、故人様を偲ぶに相応しい一枚を選びたいものです。

しかし実際のところ、どのような写真を選べばよいのか、悩まれる方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、遺影の基本的な知識から写真選びのポイント、サイズや料金の目安、葬儀後の飾り方のマナーまで詳しく解説します。

掛け替えのない故人様との思い出を大切にするためにも、遺影用の写真を選ぶ際の参考にしていただければ幸いです。

遺影とは?その歴史や役割について解説

遺影とは、故人様を偲ぶためにご葬儀や法要で飾られる写真です。

宗教的な意味合いは含まれておらず、江戸時代に始まったとされる「死絵(しにえ)*」の風習が現代にも受け継がれているといわれています。

*死絵(しにえ)とは

死絵(しにえ)とは、江戸時代後期から明治にかけて流行した浮世絵の一種で、主に人気役者や著名人の死を悼み、追善供養のために制作されました。

錦絵が多く、故人の似顔絵に戒名、没年月日、辞世の句などが記されています。

葬儀における遺影の役割

通夜式や葬儀・告別式の当日において、遺影は生前の故人様を偲び、その存在を近くに感じるための象徴として重要な役割を果たします。

また遺影の表情や雰囲気は、故人の人柄や思い出を映し出し、参列者に親しみやすさや安心感を与える役割も担います。

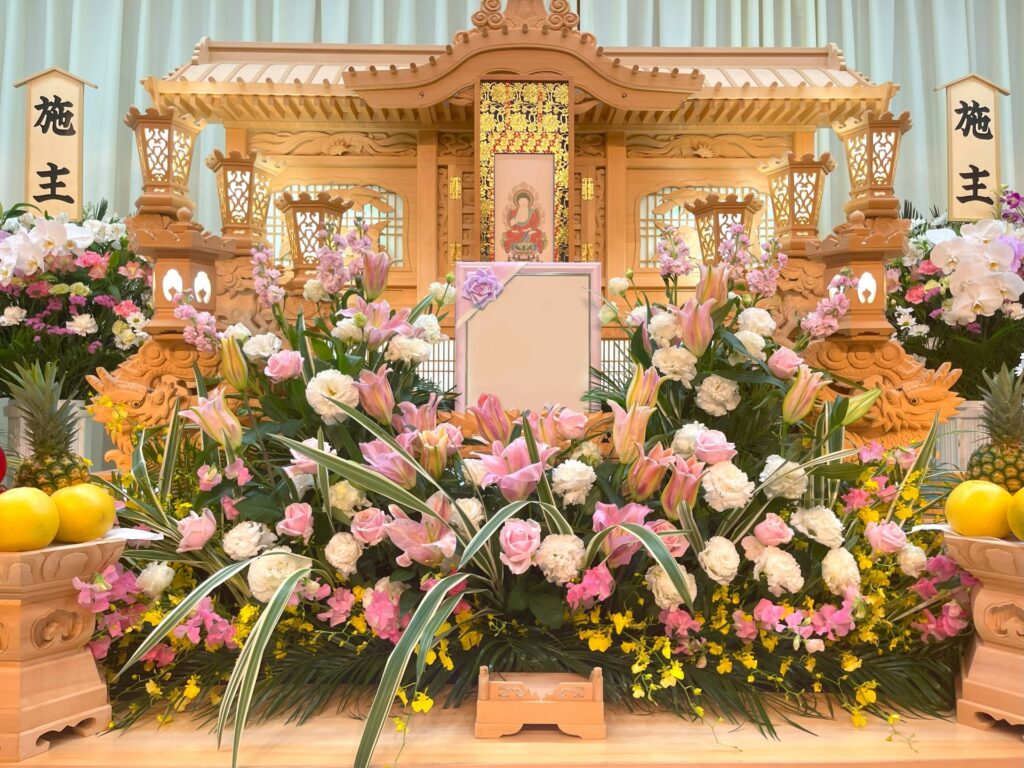

祭壇の中央に飾られた遺影は、弔いの空間を厳かに整える役割も果たします。

遺影があることで、参列者は弔いの場であることを改めて認識し、故人を偲ぶ気持ちをより一層強く持つことでしょう。

くわえて、遺影は故人の魂が宿る場所とも捉えられているため、参列者は遺影を通じて故人様の姿を思い浮かべ、最後のお別れまでの時間を過ごします。

遺影は故人様の人柄や生前の思い出を伝える手段でもありますので、遺影用の写真を選ぶ際には、その人らしさが伝わるものを選ばれるとよいでしょう。

葬儀後における遺影の役割

ご葬儀を終えた後、遺影は故人様の生前の姿や思い出を象徴するものとして、家族や親しい方々が亡き人とのつながりを感じるような、心の拠り所としての役割を果たします。

特に法要や命日など、故人様を追悼する場では中心的な位置に飾られ、改めて故人様を偲ぶ時間を提供します。

通常、遺影は四十九日まで後飾り祭壇に飾られたのち、自宅の仏間やリビングなどに飾るのが一般的です。

仏間に遺影を飾る場合は、仏壇の近くに配置することで、日々手を合わせながら故人を偲ぶことができます。

一方、リビングなど家族が集まる場所に飾れば、日常の中で自然に故人様の存在を身近に感じることができるでしょう。

遺影写真の選び方

遺影は、故人様を偲ぶための大切な写真ですので、その選び方にも細やかな配慮が求められます。

故人様らしい表情や雰囲気が伝わるものを選ぶことで、ご家族や参列者の心に寄り添う遺影となることでしょう。

ここでは、遺影用の写真を選ぶ際に、押さえておきたいポイントをご紹介します。

故人様らしい表情

遺影は故人様の生前の人柄や雰囲気を伝える重要な写真ですので、日常の笑顔や自然な表情を捉えた写真が理想的です。

特に気心が知れた方のみで見送る家族葬の場合、ご家族様や親しい方々にしか見せないような表情や、口を開けて笑っている写真など、気さくで心安い雰囲気の写真でも差し支えないでしょう。

なお画像加工技術が進歩した現在では、背景や服装も自然なかたちで合成・加工ができるため、スナップ写真などからでも、遺影写真に仕上げることは十分に可能です。

ピントが合っているか

写真のピントがずれていると、加工後の仕上がりが不鮮明になる可能性もあるため、できるだけピントの合った写真を選びましょう。

AIを利用した画像修正技術の発展により、ある程度までのピント修正は可能となっているようですが、特にお顔がぼやけている写真は遺影には適していないため、避けたほうが安心です。

また、候補とする写真が複数ある場合は、より解像度が高いものを選ぶことで、加工後でも鮮明な印象を保てます。

撮影から時間が経過しすぎていないか

あまりに古い写真だと、故人様の最近の姿と印象が異なりやすいため、参列者に違和感を抱かせる可能性もあります。

目安として、10年以内(理想としては5年以内)に撮影された、お元気だった頃のお写真をおすすめします。

人は年齢を重ねるにつれて、写真を撮る機会も少なくなりがちです。お正月やお盆など、ご家族様・ご親族様が集まった際には、たくさん写真を撮っておくと良いでしょう。

カメラ目線になっているか

必須条件ではありませんが、故人様の目線が参列者に直接向き合うような、カメラ目線の写真が遺影写真として好まれます。

目線が横を向いている写真だと、参列者が語りかけづらい印象を受ける場合もありますので、できるだけ避けたほうが無難です。

とはいえ「横顔の方が故人らしいね」とご家族様が感じる場合は、横顔の写真を選定しても良いでしょう。

お顔が大きく写っているか

集合写真など、複数人で撮影されている写真から故人様の遺影を作成する場合は、お顔が大きく写っているかチェックしましょう。

親指ほどの大きさが目安となりますが、故人様の表情がはっきり認識できるほど大きめに写っていれば、より安心です。

遺影用写真を準備する方法

遺影用のお写真は、亡くなってから用意する方法と、事前に準備しておく方法があります。

ここからは、遺影を用意する際の流れについてご紹介していきます。

亡くなってから用意する

故人様が亡くなってから遺影写真を用意する場合は、アルバムやデジタルカメラ・スマートフォン内のデータから選ぶのが一般的な方法です。

選んだ写真を葬儀社に提出して、遺影の作成を依頼すれば、必要な加工を施したうえで自然な雰囲気の遺影を用意してもらえます。

もしも元の写真に背景に不要な物が写り込んでいたり、カジュアルすぎる服装だったりといった場合も、専門的な技術により修正が可能ですので、あまり心配する必要はありません。

とはいえ、ご葬儀までは時間に余裕がないことも多いため、事前に候補となる写真を何枚か選んでおくと、もしもの時も慌てなくて済むため安心です。

生前に準備しておく

近年では「自身の人生を締めくくるに相応しい一枚を遺影にしてほしい」「もしもの時に、家族に負担をかけたくない」などの理由から、生前に遺影用の写真を準備される方も、徐々に増えつつあるようです。

元気なうちに自分自身で遺影用の写真を用意する方法としては、家族などと一緒にお気に入りの1枚を選んでおく、または写真館や専門業者に撮影してもらうといった選択肢があります。

最近では各地の葬儀会館などで、プロカメラマンによる写真撮影会なども催されていますので、参加してみるのも1つの方法です。

プロに依頼すれば、自分らしい雰囲気を大切にしながら、自然な表情で高品質な写真を準備できるでしょう。

遺影写真のサイズについて

かつては、祭壇に飾る大きめの遺影のみを用意するのが一般的でしたが、近年では、それとは別に小さめの遺影を用意するケースが増えています。

それぞれの用途やサイズについて解説いたします。

大きな遺影

大きな遺影は葬儀や法要で祭壇に飾るために使用され、故人を偲ぶ場での存在感を持たせる役割を果たします。

遠くからも見やすいよう四つ切り(254mm×305mm)またはA4サイズのものがよく用いられます。

さらに最近では、葬儀式場内での視認性をより高めるために、LEDを利用した大型ライトパネル(電照額)を導入する葬儀社も増えつつあるようです。

小さい遺影

小さな遺影は葬儀後に自宅の仏壇やリビングに飾るために用意されることが多く、日常的に故人を身近に感じられるメリットがあります。

L版サイズ(89mm×127mm)やはがきサイズ(102mm×152mm)など、小さめの写真が一般的です。

遺影写真の料金

遺影写真の料金は、写真の加工内容やサイズによって異なります。

既存の写真を加工するのであれば、額縁付きで1枚あたり10,000円〜20,000円程度が目安となりますが、背景の変更やサイズの調整などを必要とする場合は、目安以上の費用が必要となる場合もあります。

遺影写真を自宅に飾る際のマナー

自宅に遺影を飾るうえで厳格な決まりはありませんが、故人様を偲び、敬意を表すために、飾る場所などには一定の配慮が求められます。

遺影を飾る場所と方角(向き)

葬儀を終えたのち、遺影はご遺骨や白木位牌などとともに「後飾り祭壇(中陰壇)」に飾るのが一般的です。

その後、一つの区切り(例えば仏式であれば四十九日の法要など)を経て、仏間などに移すのが代表的な飾り方ですが、近年では仏間を設けていないケースも多いため、家族みんなが日々の生活の中で集まることの多いリビングに飾るご家庭も多いようです。

また遺影を飾る向きについては、特に決まり事などはありませんが、東向きや南向きが良いといわれています。

ただし、写真が劣化しないよう、日差しが直接当たらない場所を選ぶと良いでしょう。

遺影を飾る期間

自宅に遺影を飾る期間は、宗旨宗派によって異なりますが、おおむね以下の通りです。

- 仏式:四十九日法要まで

- 神式:五十日祭まで

- キリスト教(プロテスタント):死後1か月後の召天記念式まで

- キリスト教(カトリック):死後3日/7日/30日目の追悼ミサまで

仏教の場合、四十九日法要を終えて忌明けを迎えると、自宅の後飾り祭壇は片づけてしまいますが、遺影については家の中に飾り続けていただいて差し支えありません。

大小2種類の遺影がある場合は、大きい方の遺影は収納などで保管し、小さいほうの遺影だけをお好みの場所に飾れば、スペースを取る心配もありません。

遺影写真の選び方に関するよくある質問

遺影写真を選ぶ際に、よくある質問をまとめました。

Q遺影写真にはどんな写真を選べばいいの?

遺影写真は、故人様のお顔が正面を向いている、またはカメラ目線で、表情が自然で故人様らしいものが理想です。ピントが合い、顔が親指程度の大きさ以上で鮮明に写っているかもチェックしましょう。

また、撮影から5年以内の写真がおすすめです。服装や背景は専門業者による加工が可能です。普段から家族の写真を撮っておけば、いざという時に最適な一枚を選びやすくなります。

Q写真のデータがなくても遺影は作れる?

紙焼き写真やアルバムに保存されている写真を使用して遺影を作成することができます。

写真をスキャンし、デジタルデータ化することで、必要に応じて加工や修正を施し、遺影に適した形に仕上げることが可能です。

他の人が写り込んでいるような場合も、背景を加工してシンプルなものに変更したり、写真をトリミングして拡大したりすることで、遺影に適した写真を作成できます。

また写真が古くて傷んでいる場合でも、専門の写真加工技術を用いることで、色あせや傷の修復可能です。

通常は、実際の遺影を作成する前に仕上がりを確認できますので、画像の明度や色合いについて希望があれば、遠慮なく調整を依頼しましょう。

Q遺影写真の飾り方に決まりはある?

明確な決まりはありませんが、仏間やリビングに飾るのが一般的です。また、日差しが直接当たらない場所を選ぶと写真の劣化を防げます。

家族全員の意向を尊重しながら、故人様を偲びやすい場所に飾るとよいでしょう。

おわりに

遺影は、故人様を偲ぶうえで大切な存在となりますので、自然な表情や故人様らしさが伝わるお写真を慎重に選ぶようにしましょう。

故人様が大きく写っているかどうかや解像度の高さを意識して選定し、専門業者に依頼することで、ご遺族様の希望に沿った遺影写真に仕上げられるでしょう。

また最近では、元気なうちに自ら遺影用の写真を選んでおくなど、人生の締めくくりをポジティブに捉える方も増えつつあるようです。

万が一の時に家族の心配や負担を軽減するという目的だけでなく、自身の意向をご葬儀に反映するために、とっておきの1枚を生前に撮影しておくのも選択肢の1つといえるでしょう。

いずれにしても、遺影写真は故人様を心穏やかに偲べる写真とすることが何より大切です。

ご家族様はもちろんのこと、参列者にとっても故人様を近くに感じられるような写真選びを心がけましょう。

板橋区・荒川区の《家族葬専門 自由なお葬式》では、ご葬儀に関する疑問や不安を解消いただけるよう、LINE公式アカウントを開設いたしました。

友だち登録するだけで、気軽にご相談いただけますので、ぜひご利用ください。

03-6806-7440

03-6806-7440

お急ぎの方へ

お急ぎの方へ