お布施とは、読経や戒名授与などの宗教的行為に対し、感謝の気持ちを込めて僧侶にお渡しする金銭のことです。普段なじみのないお布施だからこそ、「適切な金額はいくらなのか」「封筒の書き方や選び方は」「どのタイミングで渡すべきか」など、多くの疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、お布施が持つ本当の意味や金額の目安、封筒の選び方・書き方、そして渡す際のマナーまで、まとめてわかりやすく解説します。

法要ごとの金額相場や注意点についても解説しておりますので、ご葬儀や法要の際にお役立てください。

お布施とは?由来やお香典との違い

お布施とは、僧侶への感謝の気持ちを表すためにお渡しする謝礼のことです。まずは、お布施に対する理解を深めていきましょう。

お布施の由来

お布施は、仏教における「布施行(ふせぎょう)」に由来しています。布施行とは、自らの欲や執着を手放し、見返りを求めることなく他者のために惜しみなく施すことによって徳を積む、仏教の重要な修行の一つです。

現代においても、お布施は単なる「対価」や「料金」ではなく、感謝と信仰の心を込めてお渡しするものとされています。相手に施すことで、渡す側も功徳を積むという仏教の根本的な考え方が、今なお大切に受け継がれているのです。

お布施とお香典の違い

お布施と香典は、いずれも法要や葬儀の際に用意する金銭ですが、その意味や役割には明確な違いがあります。

お布施は、読経や戒名授与といった宗教的行為に対し、僧侶への感謝の気持ちを表す謝礼です。宗教行為への単純な対価ではなく、あくまで善意と信仰心に基づくものといえるでしょう。

一方お香典は、故人への哀悼の意を表すためにご遺族にお渡しするものです。葬儀や法要における供養費用や諸費用の一助となることを前提とした、いわば「お悔やみ金」としての性格が強いものです。

このように両者は目的と意味が異なるため、使用する封筒の種類や表書きも変わってきます。それぞれの意味をしっかりと理解し、適切に準備することが大切です。

お布施の金額相場(法要別)

お布施は「僧侶への感謝の気持ちを込めてお渡しする謝礼」であることをお伝えしました。続いて、お布施として包む金額について解説いたします。法要の種類や地域、宗派によって異なる場合もありますが、一般的な目安は以下の通りです。

| 法要の種類 | 包む金額(目安) |

| 通夜・葬儀 | 10〜50万円(四十九日の分までを含めて15万円程度というところもある) |

| 初七日 | 3〜5万円(葬儀の際のお布施に含むという場合もある) |

| 四十九日 | 3〜5万円(葬儀の際のお布施に含むという場合もある) |

| 初盆(新盆) | 3〜5万円(通常のお盆は1〜3万円) |

| 一周忌 | 3〜5万円 |

| 三回忌以降 | 1〜3万円 |

※金額はあくまで目安であり、寺院や地域の慣習によって異なります。不安な場合は、事前に菩提寺や地域の慣習に詳しい方へ相談されることをおすすめします。

封筒・奉書紙のマナー

お布施の金額相場についてご紹介いたしました。続いて、お布施を入れる封筒や奉書紙のマナーについて解説いたします。

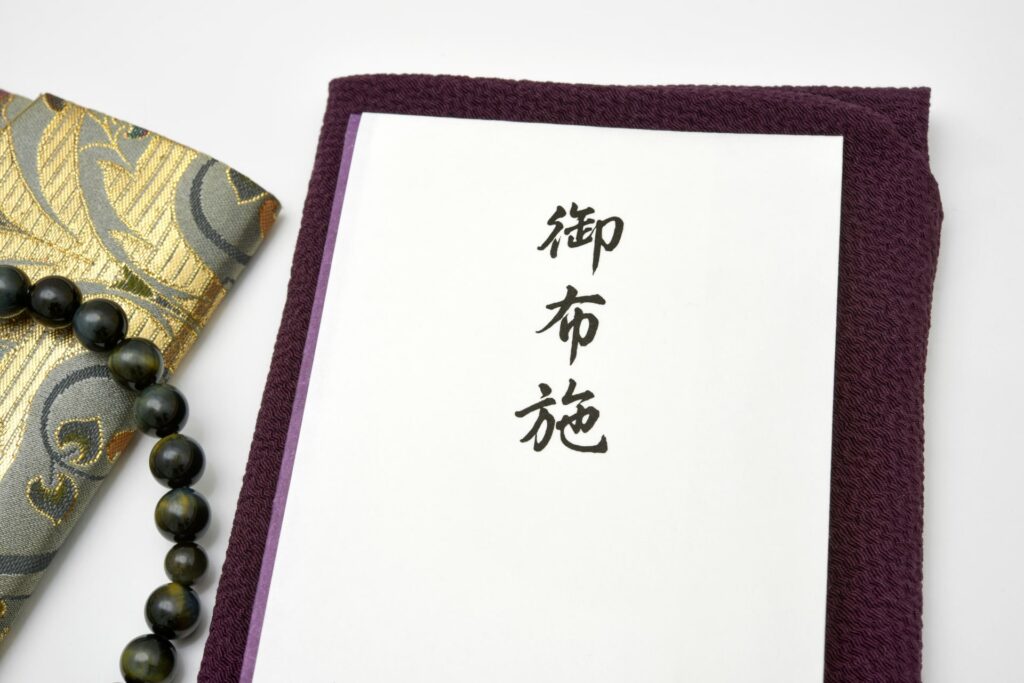

お布施は現金をそのまま手渡しするのではなく、適切な封筒もしくは奉書紙で丁寧に包んでお渡しするのが正しいマナーです。宗派や地域による違いも見られますが、基本的な作法を理解しておけば安心です。

封筒の種類

お布施を包む際に使用する封筒は、大きく分けて以下の2つのタイプがあります。

正式な場合:奉書紙を使用

格式を重んじる重要な法要などでは、「奉書紙(ほうしょがみ)」と「半紙」を用います。まず半紙で現金を包み(中包み)、その中包みをさらに奉書紙で包むことで、より丁重で格式高い体裁となります。

仏教の礼儀を重んじるご家庭や重要な法要の場合は、この形式が最も望ましいでしょう。

略式の場合:白無地の封筒

格式にこだわらない場合や、急な対応が必要な際は、白無地の封筒(郵便番号欄の印刷がないもの)を使用しても問題ありません。

ただし、派手な柄や色付きの封筒は避け、シンプルで清潔感のあるものを選ぶことが重要です。

なお、お布施に用いる封筒には水引を使用しないのが基本ですが、関西地方をはじめ一部の地域では、黒白や黄白の水引をかけた不祝儀袋を用いる風習も見受けられます。

略式の封筒で対応される場合は、お住まいの地域の慣習に従うことをおすすめします。

奉書紙の包み方

お布施を奉書紙で包む際は、次のような手順で丁寧に行いましょう。

- 中包みの作成:まず半紙で現金を包み、中包みを作ります。

- 奉書紙での包装:奉書紙の裏面(ざらざらした面)中央に中包みを置き、左右を折り重ねた後、上下を折り重ねて包みます。

- 表書きの記入:奉書紙の表面上部に「お布施」と表書きし、下部に差出人の名前を記入します。金額は中包みに記載します。

用意したお布施は、むき出しのまま持ち歩かず、袱紗(ふくさ)に包んで持参すると、より丁寧な印象になります。

お布施の書き方:表書き/中包み

お布施を包む際には、奉書紙や封筒の選び方だけでなく、「書き方」にも一定のマナーがあります。特に表書きや金額の書き方に戸惑う方が多いため、ここではその基本とポイントをご紹介します。

表書きの例

奉書紙や封筒の表面には、包んだお金の用途が分かるように「表書き」を記載します。毛筆または濃い墨の筆ペンを使用し、以下のような表書きを丁寧に書くことが礼儀とされています。

- お布施

最も一般的で、宗派を問わず広く使用されている表書きです。迷った際はこちらを選択すれば問題ありません。 - 御回向料(ごえこうりょう)

故人の冥福を祈って回向をお願いした際に使用されます。回向とは、故人のために善行を回す(功徳を施す)ことを意味します。

このほか地域によっては、「御経料」「御読経料」とする慣習もあるようですが、あまり一般的ではありません。

また、お布施を阿弥陀如来への御礼と捉える浄土真宗では、「御経料」「御回向料」のような表記は避けるのがマナーです。

どの表書きを選ぶべきか判断に迷われた場合は、「お布施」とするのが賢明でしょう。

金額の書き方:差出人情報と金額の記載

お布施の金額は、奉書紙で包む場合は中包みに記入します。封筒を使用する場合は、裏面に記入しましょう。宗派や地域によっては裏面に連絡先や法要の日付を記載するケースもありますが、一般的には金額のみを記載するのが通例です。

なお、金額は旧字体の漢数字(壱、弐、参、拾など)で記載するのが基本とされています。

お布施のお札の入れ方

表書きや中包みへの記載方法についてご紹介いたしましたが、お布施を包む際には「お札の扱い方」にも注意を払いましょう。細やかな配慮により、僧侶への敬意やご供養への真摯な姿勢がより伝わりやすくなります。

以下に、お札の準備や封入時のマナーをご紹介いたします。

新札が基本

お布施には、可能な限り新札(ピン札)を使用することが望ましいとされています。これは、お布施が感謝の気持ちや敬意を表すものであるため、事前に丁寧に準備したことが僧侶に伝わるようにするためです。

新札の用意ができない場合は、汚れや折れ目の少ない、できる限り使用感の少ないお札を選びましょう。

お札の向きにも気を配る

中包みや封筒にお札を入れる際は、肖像画の面が中包みや封筒の表側に向くように揃えるのが適切とされています。これは、開封する側(僧侶)が、あくまでも「中身の確認を主目的としていない」ことを意味し、謙虚な姿勢を表すものです。また、肖像画が上下逆さまにならないよう注意しましょう。

二重封筒は使用しない

文具店などで販売されている封筒の中には、中袋付きの「二重封筒」もありますが、お布施においてはこれを使用するのは適切ではありません。

二重封筒は「不幸が重なる」ことを連想させるため、弔事全般において縁起が悪いとされています。

お布施は供養や敬意の気持ちを表すものであるため、縁起への配慮も重要です。白無地の一重封筒を使用しましょう。

お布施の渡し方とタイミング

お布施の書き方やお札のマナーをご紹介いたしましたが、次に重要となるのが僧侶への渡し方や渡すタイミングです。金額や包み方と同様に、マナーや所作にも配慮することが大切です。渡し方ひとつで印象が大きく変わることもあるため、丁寧な対応を心がけましょう。

切手盆または袱紗にのせて丁寧に渡す

お布施は直接手渡しするのではなく、切手盆(きってぼん)や袱紗(ふくさ)にのせて差し出すのが正式なマナーです。これは、お金を丁重に扱うという意味合いがあり、僧侶に対して敬意を表する所作とされています。

袱紗は紫やグレーなど、弔事に適した落ち着いた色合いのものを使用しましょう。袱紗に包んだ状態で持参し、渡す直前に開いてお布施を取り出し、両手で差し出すか、切手盆の上にのせて差し出します。

一言添えて気持ちを伝える

お布施を渡す際は、無言で差し出すのではなく、感謝の気持ちを言葉で添えると丁寧です。例えば「本日は誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします」など、簡潔で心のこもった一言を添えることで僧侶に誠意が伝わり、より良い印象を残すことができます。

お布施のマナーに関してよくある質問

ここからは、お布施のマナーに関してよくある質問をQ&A形式でご紹介していきます。

Q1.お布施は郵送しても構いませんか?

本来、お布施は直接お会いして手渡しするのが望ましいとされています。しかし、遠方や体調不良などで難しい場合は、現金書留で郵送することも可能です。

その際は、お布施の封筒を現金書留の中に入れ、添え状として丁寧なお手紙を同封します。手紙には僧侶への感謝の言葉や事情を簡潔に記し、失礼のないよう配慮しましょう。

Q2.夫婦連名にするにはどうすればいい?

お布施の表書きや中袋に記載する名前は、基本的には世帯主一人の氏名とするのが一般的ですが、夫婦の連名にしても差し支えありません。夫婦連名にする場合は、夫の氏名を中央に、その左に妻の名前のみを並べて記載するのが一般的です。

Q3. お布施とお車代や御膳料を一緒に包んでもいいですか?

お布施、お車代、御膳料は、それぞれ意味合いが異なるため、必ず別々に包むのが正式なマナーです。

- お布施:読経や供養に対する謝礼

- お車代:僧侶の交通費に対する心づけ

- 御膳料:お食事を共にする代わりに渡す、おもてなしへの感謝

これらをひとつの封筒にまとめてしまうと、何に対するお礼なのかが不明確になり、かえって失礼にあたることがあります。

「お布施」「お車代」「御膳料」とそれぞれ表書きを分けた封筒を用意し、切手盆や袱紗にのせて別々にお渡しするようにしましょう。

おわりに

お布施は、僧侶への感謝の気持ちを表す大切な習わしです。金額の目安や封筒の選び方、表書きやお札の入れ方、渡し方などにはそれぞれ基本のマナーがありますが、何より大切なのは故人やご先祖を敬い、真心を込めて対応することです。

迷ったときは寺院や葬儀社に確認し、地域や宗派の慣習を尊重しながら、誠意をもって準備を整えましょう。

板橋区・荒川区の《家族葬専門 自由なお葬式》では、ご葬儀に関する疑問や不安を解消いただけるよう、LINE公式アカウントを開設いたしました。

友だち登録するだけで、気軽にご相談いただけますので、ぜひご利用ください。

03-6806-7440

03-6806-7440

お急ぎの方へ

お急ぎの方へ