近年では、従来の墓地に代わる新たな供養の形として「納骨堂」を選択される方が増加しています。納骨堂は室内でご遺骨を安全に管理するため、お墓と比べて維持管理の負担が少ないという大きな特徴があります。

また、後継者の有無に関わらず利用しやすく、墓じまいを検討している方や永代供養を希望される方にとっても魅力的な選択肢となっているようです。

本記事では、納骨堂の種類や特徴、費用相場、メリット・デメリットを詳しく解説し、納骨堂選びの参考となる情報をご提供いたします。

納骨堂とは?

納骨堂とは、故人様のご遺骨を収蔵・安置するための屋内施設で、法律(墓地、埋葬等に関する法律)上では「他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設」と定義されています。

交通の便が良い場所に立地していることが多く、バリアフリー設計を採用した施設も増えているため、特に都市部を中心に需要が高まっています。

納骨堂の経営主体は寺院や自治体、民間企業など多様であり、多くの施設では宗旨・宗派を問わずに永代供養が可能となっています。

このため、お墓の承継者がいない方でも安心して利用できる点が大きな特徴です。

ただし、施設によっては使用期間が定められていたり、一定期間経過後にご遺骨が合祀される場合もありますので、契約内容を十分に確認することが重要です。

納骨堂の形態と費用相場

納骨堂は、ご遺骨を屋内に安置する比較的新しい供養の形ですが、その安置方法にはいくつかの種類(タイプ)があります。

それぞれ特徴や費用が異なりますので、ご自身の希望や予算に合ったものを選ぶことが大切です。

ここでは、代表的な納骨堂のタイプである「ロッカー型」「仏壇型」「自動搬送型」「位牌型」の4つについて、それぞれの特徴と費用相場の目安をご紹介します。

ロッカー型:費用目安20〜80万円

ロッカー型は、扉付きの棚が整然と並ぶ、コインロッカーのような外観を持つ納骨堂です。

地域や立地条件により異なりますが、購入費用(区画の永代使用料や永代供養料など)は20〜80万円程度が相場とされています。

これに加えて、5千円〜1万円程度の年間管理費が必要となる場合もあります。

施錠機能により、ご遺骨を安全に保管できる安心感がある一方で、参拝スペースは共有となるため、お彼岸やお盆などの時期には混雑することがあります。

また、多くの施設では一定期間(三回忌・十三回忌・三十三回忌などの節目となる時期)経過後に合祀(ご遺骨を集合して管理すること)となるケースがみられます。

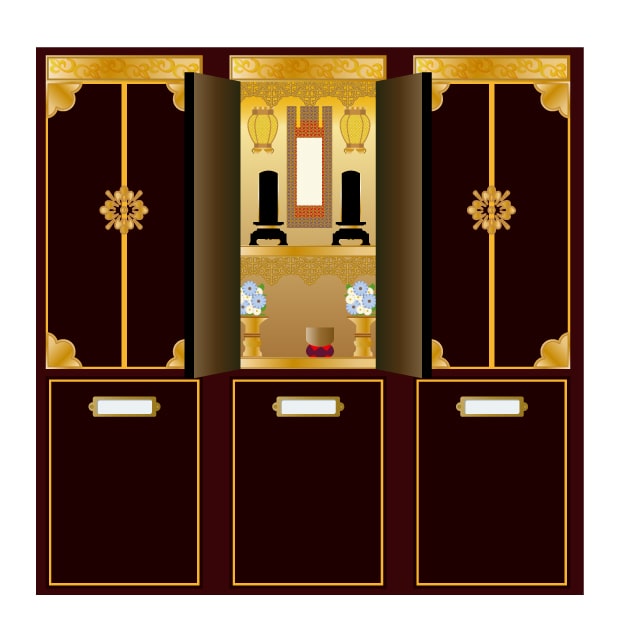

仏壇型:費用目安30〜150万円

仏壇型は、文字通り仏壇が備え付けられているタイプです。自宅の仏壇のように、位牌や仏具を配置し、遺影を飾り、骨壺は仏壇の下段に納めるという形式が一般的です。

区画の永代使用料や永代供養料などを含んだ購入費用は、50〜150万円程度と、やや高めですが、手を合わせやすく、家族でも訪れやすいという点が特徴です。

また、こちらも5千円〜1万円程度の年間管理費が必要となる場合があります。

自動搬送型:費用目安50〜150万円

自動搬送型は、ICカードなどを使用してご遺骨をバックヤードから参拝ブースまで自動で運ぶシステムを導入した最新タイプの納骨堂です。

管理の手間がほとんどかからず、セキュリティ性も高いのが大きな魅力です。

また、参拝ブースはパーティションなどで区切られていることが多く、周囲を気にせず静かに手を合わせられる環境が整っています。

このタイプは都心部や駅近くに多く見られ、区画の永代使用料や永代供養料などを含めた購入費用は80〜150万円程度が相場とされており、比較的高額な傾向にあります。

位牌型:費用目安10〜50万円

位牌型は、ご遺骨を粉骨して位牌とともに安置するケースと、位牌とは別の場所にご遺骨を収蔵するケースがあります。

購入費用は10〜50万円程度と、納骨堂の中では最も手頃な価格帯に位置しています。

しかし、ロッカー型と同様に、多くの施設では一定期間経過後に合祀されるのが一般的ですので、個別で長期間の供養を希望される場合は、契約内容をしっかりと確認し、慎重に検討する必要があります。

納骨堂を選ぶメリットと注意点

前章でご紹介した通り、納骨堂には様々なタイプがありますが、どのタイプを選ぶにしても共通するメリットと、事前に理解しておくべき注意点(デメリット)が存在します。

ここでは、納骨堂の利用を検討する上で重要なポイントを整理してご紹介します。

納骨堂の主なメリット

納骨堂は、アクセスの良さやセキュリティ面、また永代供養が含まれた費用設定などの特徴に加え、以下のようなメリットがあります。

お墓掃除や管理の手間がかからない

従来の墓地では、定期的な草取りや清掃などの手入れが必要ですが、納骨堂では施設の管理者がすべての清掃・メンテナンスを担当します。

そのため、遠方にお住まいの方や日々の忙しさから頻繁にお墓参りができない方でも、管理の負担を感じることなく安心してご利用いただけます。

天候や季節に左右されず快適にお参りできる

納骨堂のご遺骨安置スペースや参拝ブースは、基本的に屋内に設けられているため、雨や雪といった悪天候の日や、夏の暑さ、冬の寒さにも影響されず、いつでも快適にお参りすることが可能です。

冷暖房が完備されている施設も多く、落ち着いた環境の中で、ゆっくりと故人様を偲ぶ時間を持つことができるのは、納骨堂ならではの魅力と言えるでしょう。

お墓の継承問題を解消し、無縁仏になるのを防げる

従来のお墓は、子孫が代々受け継いで管理していくことが前提とされています。しかし、納骨堂の場合は、多くが永代供養に対応しており、お墓を継ぐ方がいない場合でも契約が可能です。

これにより、「子どもや親族に将来的な負担をかけたくない」「自分たち一代限りで完結したい」「お墓を継ぐ人がいない」といった継承に関する不安を解消できます。

また、管理されず放置されてしまう「無縁仏」になるリスクを防げる点も、現代社会において大きな安心材料となっています。

納骨堂を選ぶ際の注意点

多くのメリットがある一方で、納骨堂を選ぶ際には、次のような注意点(デメリット)も理解しておく必要があります。

ご遺骨が最終的に合祀される場合が多い

多くの納骨堂では、個別の区画を利用できる期間(例:三十三回忌までなど)が定められています。

契約期間が終了した後は、ご遺骨を個別の区画から取り出し、他のご遺骨と一緒に「合祀墓」や「合同供養塔」などに移して、永代にわたり供養する形式(合祀)が一般的です。

合祀された後は、基本的に特定のご遺骨だけを取り出すことはできません。代々受け継ぐ個別のお墓を希望される場合には不向きなため、契約時に個別安置の期間や、期間終了後のご遺骨の扱いについて、しっかりと確認することが重要です。

お墓参りのスタイルが従来と異なる場合がある

納骨堂では、参拝スペースが限られていたり、共有スペースでのお参りとなったりするケースも少なくありません。特に、お盆やお彼岸など多くの人が訪れる時期には、混雑してゆっくりお参りできない可能性も考えられます。

また、自動搬送型や一部の位牌型などでは、参拝ブースでお参りする際に、実際のご遺骨が目の前にない形式もあります。

こうした点から、従来のお墓参りのような感覚(ご遺骨の前で手を合わせる、自由にお供えをするなど)が得られにくいと感じる方もいるかもしれません。

どのような形式でお参りすることになるのか、事前に見学して確認しておくことをおすすめします。

経営側の倒産や建物の老朽化や災害時への不安などが残る

納骨堂は建物である以上、経年劣化による老朽化や、地震・火災といった災害のリスクは避けられません。

また、運営母体の経営状況も重要なポイントです。経営が不安定な場合、施設の維持管理が十分に行われなかったり、最悪の場合、経営破綻によって施設が閉鎖され、ご遺骨の管理や供養が継続できなくなる可能性もゼロではありません。

契約前には、運営母体の信頼性や経営状況、建物の耐震性や管理体制などを確認しておくことが推奨されます。

納骨堂が選ばれている背景とは?

ここまで納骨堂の利用におけるメリットや注意点をご紹介してまいりました。いくつかの注意点はあるものの、近年、納骨堂を選択する方が増加している背景には、日本社会や家族形態の変化が大きく影響しています。

ここからは、なぜ納骨堂が現代社会で選ばれているのか、その背景について解説いたします。

「子どもや孫に負担をかけたくない」という意識の高まり

近年、「自分が亡くなった後、家族に負担をかけたくない」と考える方が増えています。特にお墓の管理や維持費の負担を子孫に残したくないという思いから、生前に納骨堂を契約する「終活」の一環として選択される傾向が強まっているようです。

少子高齢化によるお墓の後継者不足

少子高齢化や核家族化が進み、家のお墓を代々継承していくという従来の慣習を維持することが難しくなっています。

「お墓を継ぐ子どもがいない」「子どもはいるが遠方に住んでいる、または娘だけで嫁いでしまった」といった理由から、お墓の維持管理に不安を感じる方も多いようです。

納骨堂の多くは、継承者がいなくても利用できるため、お墓の継承問題に悩む方々にとって、現実的かつ合理的な選択肢となっています。

墓じまいの受け皿としての役割

高齢化や人口移動により、既存のお墓を管理し続けることが困難になるケースが増えています。「墓じまい」をしてご遺骨を納骨堂に移すことで、管理の負担を軽減しながらも、しっかりと供養を続けることができるという点が評価され、納骨堂を選択される方も増えつつあるようです。

納骨堂に関してよくある質問

納骨堂のご利用を検討される際によくいただくご質問について、以下にQ&A形式でご回答いたします。

Q1.納骨堂の使用期間に制限はありますか?

A.納骨堂の使用期間は施設ごとに異なります。永代供養を前提としている施設が多いものの、契約内容によっては一定期間(30年や50年など)経過後に合祀墓へ移される場合もございます。

また、契約更新が必要なケースや、最初から期限付きの使用となる施設もあります。ご契約前には必ず使用期間の条件や期間満了後の供養方法について、詳細を確認されることをおすすめいたします。

Q2. 納骨堂の費用には何が含まれていますか?

A.納骨堂の費用は、主に以下のものが含まれるのが一般的ですが、施設によって異なります。

- 永代使用料(区画使用料):収蔵スペースを使用する権利に対する費用

- 永代供養料:ご遺骨を永代にわたって供養するための費用

- 年間管理費:施設の維持・管理や清掃、セキュリティ対策などに充てられる費用

管理費が不要の施設や、すべての費用が一括で設定されている場合もございます。ご契約前には、費用の内訳や将来的な追加費用の有無、値上げの可能性などについても確認しておくことが大切です。

Q3. 納骨堂への納骨はどのように行われますか?

A.納骨の方法は、納骨堂のタイプや施設の方針、またご遺族の希望によって異なります。

一般的には、ご遺骨を骨壷(場合によっては専用の小さな骨壷や、粉骨した状態で)に納め、契約した区画(ロッカー、仏壇スペース、自動搬送型の厨子など)に安置します。

運営主体が寺院の場合などは、その宗旨・宗派に沿った方法で行われることもありますので、事前に確認しておくと安心です。

納骨の際には、ご希望に応じて「納骨式(納骨法要)」を執り行うことも可能です。僧侶に読経をお願いし、ご家族で故人様を偲びながら納骨を行います(別途お布施などが必要になる場合があります)。

納骨式を行うかどうか、行う場合の詳細(形式、費用など)についても、事前に施設側と相談しましょう。

おわりに

納骨堂は、永代供養が付帯しているケースも多いことから、従来の墓地と比較して初期費用が抑えられるだけでなく、その後の維持管理においても負担が軽減されるのが大きな特徴です。

しかしながら、ロッカー型や仏壇型、自動搬送型、位牌型など、形態によって費用体系が大きく異なる点は、念頭に置いておく必要があります。

将来的なトラブルを防ぐためにも、納骨堂をご検討の際には、費用面はもちろんのこと、使用期間の条件や合祀の有無、施設の管理体制、経営の安定性などを慎重に確認することが重要です。

子孫への負担軽減を図りながらも、故人様を大切に供養し続けられるよう、ご自身やご家族のライフスタイルや価値観に合った納骨堂を選択されることをおすすめいたします。

板橋区・荒川区の《家族葬専門 自由なお葬式》では、ご葬儀・ご供養に関する疑問や不安を解消いただけるよう、LINE公式アカウントを開設いたしました。

友だち登録するだけで、気軽にご相談いただけますので、ぜひご利用ください。

03-6806-7440

03-6806-7440

お急ぎの方へ

お急ぎの方へ